災害から1人でも多くの命を守る人づくり、社会づくり

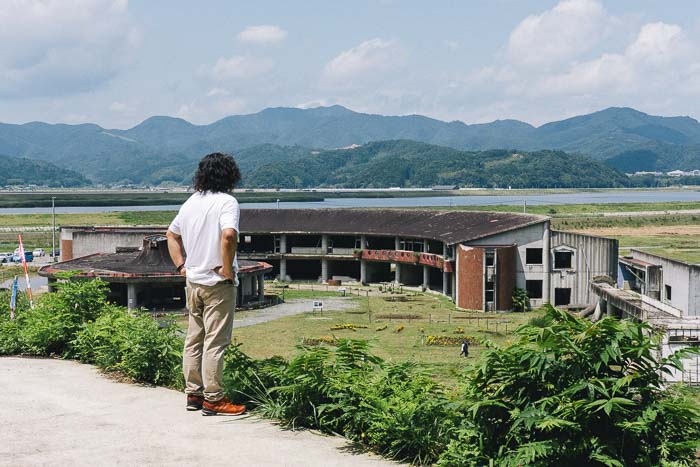

2011年3月11日、東日本大震災が発生し、多くの尊い命が失われました。その中でも、大川小学校で起きた悲劇は、日本の防災教育に大きな課題を投げかけました。地震発生から約51分後、津波が小学校を襲い、児童74名と教職員10名が犠牲となりました。この事故は「避難の遅れ」が大きな要因とされ、結果として未曾有の人的被害を生むことになったのです。なぜ、避難が間に合わなかったのか?

それは、避難の「質」が問われなかったことにあります。多くの避難訓練が「回数」や「速さ」に重点を置くあまり、具体的な被害想定や実際の危険を踏まえた実践的な訓練が行われていません。

目次

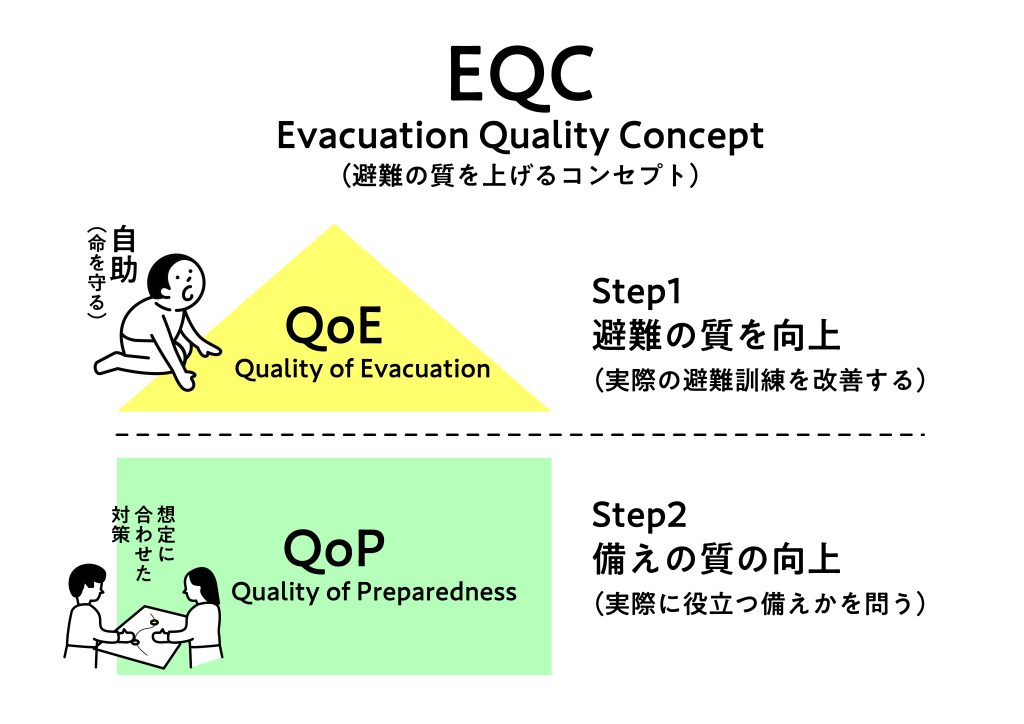

避難の「質」を上げるための、EQC(Evacuation Quality Concept)

日本全国で行われている避難訓練の約80%が、「具体的な災害や被害を想定せずに実施されている」 というデータ※があります。このままでは、いざという時に適切な判断ができず、誤った避難行動が人災を引き起こす可能性があります。私たちは、避難の「量」ではなく「質」を高めるための新しい概念「EQC(Evacuation Quality Concept)」 を提唱します。

※NPO法人減災教育普及協会 保育者・教育者セミナーアナンケート

命を守る人づくり。EQCの考え方

QoE(Quality of Evacuation:避難の質)

実際の災害時に的確な行動ができるよう、従来の「指示型の避難訓練」ではなく、「思考型の避難訓練」を実施する。

QoP(Quality of Preparedness:備えの質)

事前のリスク評価を徹底し、被害を最小限に抑えるための備えを行う。

間違った避難訓練を見直そう

現在、多くの避難訓練では「ダンゴムシのポーズ」が推奨されていますが、この方法には大きな問題があります。実際の震災で発生する天井落下や窓ガラスの飛散といった被害を想定していないため、この姿勢だけでは命を守れないのです。危険を正しく認識し、的確に避難できる力を育むことが必要です。

東日本大震災から14年、私たちにできること

避難の「速さ」ではなく、避難の「質」を問う時が来ました。大川小学校の悲劇を繰り返さないために、正しい知識と判断力を養う訓練が求められています。

NPO法人減災教育普及協会の取り組み

- 被害を想定した避難訓練の導入

- 「思考型の避難訓練」への転換

- 教育現場や地域防災のアップデート

私たちは、災害から1人でも多くの命を守る社会を目指します。

防災は、決して「形だけ」の訓練で終わらせてはいけません。「いざという時、命を守れるか」が災害対策で最も重要です。今こそ、避難訓練の「質」を問う時です。

避難訓練の「質」を向上させる、NPO法人減災教育普及協会の教育ツール

画期的!正しい避難訓練に使える、幼児向け減災紙芝居「がたぐら」が誕生。

避難訓練が変わる!防災意識向上に貢献する新製品「YURETA」

避難訓練がコロリと変わる。「事前学習」と「転ぶ」揺れ体験で、リアルで効果的な訓練を実現。